In Anlehnung an einen Beitrag von Markus Zehnder “Düngung von Streuobstwiesen”, 2010, a.a.O.,

Früher war es üblich, Obstbäume auf den Streuobstwiesen regelmäßig zu düngen. Mit der nachlassenden Wirtschaftlichkeit wurde auch auf die Düngung der Hochstämme verzichtet, sodass in vielen Streuobstwiesen der Nährstoffverlust durch Obst- und Grasernte seit Jahrzehnten nicht mehr ausgeglichen wird. Dies hat auf vielen Flächen zwar zu artenreichem Magerrasen, aber auch zu chronisch hungernden Bäumen geführt.

Der Trend aus Naturschutzkreisen: Verzicht auf Düngung

Heute wird die Düngung von Obstbäumen auf Streuobstwiesen wenn überhaupt, dann nur am Rande thematisiert. Aus Naturschutzkreisen wird oft für eine “Aushagerung” der Wiesen durch einen Verzicht auf Düngung geworben, in manchen Kompensationsprojekten sogar festgeschrieben.

Untersuchungen belegen: Obstbäume benötigen Dünger

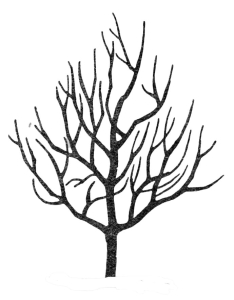

Ergebnisse einer breit angelegten Untersuchung aus Baden-Württemberg belegen deutlich, dass in den meisten der untersuchten Streuobstflächen die verfügbaren Nährstoffe den erforderlichen Bedarf der Bäume bei weitem nicht abdecken. Es muss somit davon ausgegangen werden, dass die schlechte Nährstoffversorgung mitverantwortlich ist für die mangelhafte Vitalität von Obstbäumen im Streuobstbau. Neben einer fachgerechten Kronenpflege durch Erhaltungs oder Erneuerungsschnitt können gezielte Düngemaßnahmen zur Vitalisierung der Bäume führen.

Der Nährstoffentzug

Der Nährstoffentzug je Hektar Streuobstwiese bei zwei Schnitten pro Jahr und Abtransport der Mahd liegt bei mindestens

- 25 kg Phosphor,

- 60 kg Kalium

- und 100 kg Stickstoff.

Durch die Obsternte werden bei den Bäumen, die auf einem Hektar Streuobstwiese stehen, in etwa folgende Nährstoffmengen entzogen:

- 12 kg Phosphor,

- 76 kg Kalium

- und 44 kg Stickstoff.

Vor der Düngung ist eine Bodenprobe empfehlenswert

Vor einer ersten Düngung sollte eine Bodenuntersuchung erfolgen, um gezielte Düngergaben zu ermöglichen. Dabei sollten die Bodentiefen 0 – 20 cm und 20 – 50 cm getrennt beprobt werden.

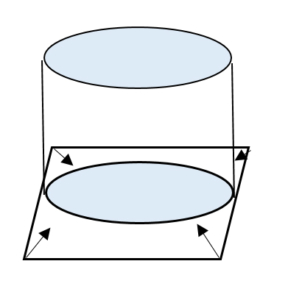

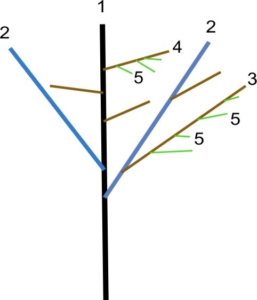

Bei Streuobstbäumen nicht flächenbezogene, sondern baumbezogene Düngung

Auf Obstbaumwiesen sollte die Düngung nicht flächig, sondern baumbezogen er-folgen. Da die Nährstoffe lediglich von den Feinwurzeln aufgenommen werden und diese überwiegend im Bereich des Kronentraufs sind, erfolgt die Düngung nicht am Stamm, sondern im Bereich des Kronentraufs. Die Freifläche kann ungedüngt bleiben.

Dies kann auch erreicht werden, indem die Baumreihen regelmäßig gemulcht und die Freiflächen nach traditioneller Art bewirtschaftet werden. So wird gewährleistet, dass die Nährstoff e im Bereich der Baumwurzeln auf der Fläche verbleiben.

Organische oder mineralische Düngung bei Streuobst-Bäumen?

Zehnder schreibt hierzu: “Die Frage, ob organisch oder mineralisch gedüngt werden soll, kann hier nicht ab schließend beurteilt werden. Es gilt aber zu bedenken, dass es mit organischen Düngern ungleich schwieriger ist, gezielt Mangelzustände zu beheben. Festmist und Kompost stehen meist nicht in ausreichender Menge zur Verfügung und können nicht gezielt gegen Mangelzustände einzelner Nährstoffe eingesetzt werden.

Die im Handel befindlichen biologischen Fertigprodukte (z.B. Hornmehl, Hornspäne, Guano) sind kaum erfolgreich einsetzbar, weil es erst durch einen Bodenkontakt zur Freisetzung der Nährstoffe kommt, was auf Streuobst wiesen nur auf offenen Baumscheiben gewährleistet ist.”

Zeitpunkt der Düngung

Zehnder: “Der Zeitpunkt der Düngung sollte so gewählt werden, dass die Nährstoffe nicht in erster Linie dem Gras, sondern den Baumwurzeln zugutekommen:

- Die schwer löslichen Nährstoffe Phosphor, Kalium, Calcium und Magnesium werden selbst durch Niederschläge und Schmelzwasser nur langsam in tiefere Bodenschichten verlagert. Deshalb sollt en sie bereits im Spätherbst ausgebracht werden.

- Stickstoff ist zumindest als Nitrat leicht löslich und kann ausgewaschen werden. Deshalb sollte Stickstoff – falls überhaupt erforderlich – erst mit Beginn der Vegetation im März ausgebracht werden.

- Düngegaben ab beginnender Baumblüte kommen in erster Linie dem Gras zugute.”

Düngungsempfehlungen

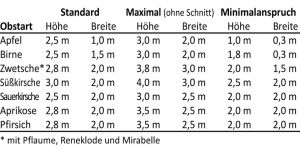

Für Wiesen bei zweimaligem Mähen und Abtransport der Mahd

| REINNÄHRSTOFFE |

GEHALT Bodenprobe

(mg pro 100g Boden) |

DÜNGUNG

kg pro Hektar |

| Phosphor |

unter 10

10-15 |

50

30 |

| Kalium |

unter 15

15-25 |

150

80-100 |

| Magnesium |

unter 10

10-15 |

50

30 |

Für Obstbäume

| BAUMALTER |

EMPFOHLENE

DÜNGERMENGE |

ZEITPUNKT |

Jungbaum –

Düngung auf Baumscheibe 2m |

150-200 Gramm organischer oder mineralischer Volldünger |

März |

| |

oder 150 Gramm Hornmehl + 2 kg Stallmist / Kompost |

März |

Altbaum –

Düngung auf Kronentraufe 50 qm |

5-10 kg organischer oder mineralischer Volldünger |

März |

| |

oder 2 kg Hornmehl + 100 kg Stallmist / Kompost |

November |

| |

oder 7 kg Thomaskali + 2 kg Kalkammonsalpeter |

März |

vgl. Markus Zehnder, “Düngung von Streuobstwiesen”, in Jahresheft des Pomologenverein 2010, S. 33-37

Foto: H.-J. Bannier

Foto: H.-J. Bannier